Auch wenn die breite Öffentlichkeit den Eindruck haben könnte:

Die moderne Piraterie ist bei weitem nicht ausgelöscht. Auf der militärischen, juristischen und politischen Bühne ist das Problem nach wie vor weltweit sehr präsent. Ein exklusiver Blick durchs Brennglas auf die am stärksten gefährdeten Seegebiete.

Die zwei Enden der Kette in Westafrika

In Westafrika sollen jüngste politische Initiativen die Piraterie eindämmen. Doch zwei Probleme bleiben[ds_preview] ungelöst: die Wurzeln der maritimen Kriminalität sowie die ineffektive Strafverfolgung

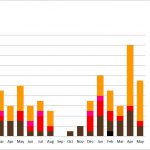

Die nigerianische Piraterie ist kein neues Phänomen. Sie betrifft vor allem die Ölindustrie und schadet dem Land enorm, dessen Staatseinnahmen zu 90% von Erdöl und Erdgas abhängen. Das dänische Beratungsunternehmen Risk Intelligence registrierte allein für den Zeitraum von Januar bis Mai 56 Vorfälle im Golf von Guinea zwischen der Elfenbeinküste und Gabun, davon fielen alleine 16 in die Kategorie »Kindnap for Ransom«. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch insgesamt 38 Attacken, für das Gesamtjahr 2015 zählte man 66 Vorfälle. Zu den bekanntesten Beispielen der jüngsten Vergangenheit gehören die Attacken auf die Tanker »Puli«, »Madonna 1«, »Maximus«, »Sampatiki«, den Schlepper »Smit Lingga« oder den Versorger »Bourbon Liberty 251«.

Nach Einschätzung von Michele Sison, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, verliert Nigeria jeden Monat 1,5Mrd. $ durch die Piraterie, laut dem Think Tank Chatham House werden täglich bis zu 400.000 Barrel Öl gestohlen. Der UN-Sicherheitsrat forderte unlängst eine stärkere regionale Kooperation im Golf von Guinea. Auch die Europäische Union zeigt sich zunehmend besorgt. Erst kürzlich sicherte die EU Nigeria zu, die Mittel zum Ausbau einer Plattform für den Austausch von relevanten Informationen im Niger Delta bereitzustellen.

Seit Jahrzehnten hat das Land ein maritimes Sicherheitsproblem. Eine höhere Intensität ist jedoch seit Beginn der militanten Widerstandsbewegungen im Nigerdelta zu Beginn der 2000-er Jahre zu beobachten, sagt Dirk Steffen, Director Maritime Security bei Risk Intelligence. Die Wurzeln liegen bei den Aktivisten der 90er-Jahre, die vor allem gegen den Raubbau durch die Ölförderung angingen. Hinzu kam die grassierende Korruption. Als Steigerung, beziehungsweise als Gegenbewegung bildeten sich schließlich um die Jahrtausendwende militante Gruppen, denen die Aktivisten nicht aggressiv genug waren. Sie gingen eine Kooperation mit ursprünglich von studentischen Gruppen gelenkten und als politische Prügeltruppen eingesetzten kultischen Gruppen (»Cult Groups«) ein – vermeintlich im Nord-Süd-Konflikt, in Wahrheit aber auch als Instrument zur Durchsetzung der Macht einzelner Politiker. Sie verselbständigten sich schließlich und bildeten sehr heterogene Einheiten. Die Befreiungsbewegung für das Niger-Delta (MEND) versuchte, dem Ganzen einen politischen Mantel zu geben, das gleiche versuchen seit neuestem die Niger Delta Avengers, die mit Anschlägen auf die Ölindustrie Aufsehen erregen. In dieser Gemengelage wurde die Piraterie im Delta und vor der Küste mit der Zeit ein attraktives Betätigungsfeld für Kriminelle.

Dirk Steffen: Viele von deren Forderungen werden im Grunde aber durch politische Sponsoren künstlich am Leben gehalten.

Sind Piraten also nur Erfüllungsgehilfen?

Steffen: Im Niger-Delta gibt es unterschiedliche Formen der Piraterie. Einige Gruppen sind Söldner, die im Auftrag einer lokalen Community eine Andere erpressen. Oder die Ölfirmen. Das gehört zum klassischen Geschäft der Kriminellen in Küstennähe. Die traditionellen Herrschaftssysteme mit lokalen Einheiten unterhalb der »normalen« staatlichen Administration befinden sich aber in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite gibt es tradierte Werte, wonach man Mitglieder des eigenen Clans nicht verrät. Auf der anderen Seite stehen viele der lokalen Fürsten den Cult Groups und Gangs skeptisch gegenüber und wollen sie loswerden. Nigerias neuer Präsident Muhammdu Buhari will dies nutzen. Er baut ein Netzwerk aus ehemaligen Militanten auf, nachdem er zuvor ihren Einfluss beschnitten hat, den sie sich unter der ehemaligen Regierung durch Seilschaften und Korruption erarbeitet hatten. Buhari weist ihnen nun Funktionen und Geld zu und holt auch die lokalen Führer mit ins Boot. Möglichst viele Gegenden im Delta sollen das Problem der Anschläge auf dem Weg der Selbstregulierung lösen.

Ist die neue Regierung denn weniger anfällig für Korruption?

Steffen: Das ist schwer zu sagen. Zumindest hat Buhari mit Dakuku Peterside einen neuen Chef an der Spitze der Schifffahrtsbehörde NIMASA installiert, mit dem er eine gemeinsame Vergangenheit hat. Man geht davon aus, dass es dem neuen Präsidenten zunächst darum geht, Kontrolle über die Organisation zu bekommen. Unter Petersides Vorgänger Patrick Akpobolokemi hatte sich die NIMASA verselbständigt. Er war zwar ein Gefolgsmann des ehemaligen Präsidenten Goodluck Jonathan, arbeitete aber auch sehr eng mit dem damaligen Militanten-Führer Government Ekpemupolo, genannt Tompolo, zusammen, dem er hunderte Millionen Dollar zugeschanzt hatte. Ein »Vertrag« sah vor, dass Tompolos Dienstleister »Global West Vessel Security Ltd« Boote und Material zur Verfügung stellt, um NIMASA zu unterstützen. Peterside ist nun zuletzt immer wieder mit Initiativen für die maritime Sicherheit an die Öffentlichkeit gegangen.

Die Behörde dürfte jetzt erst einmal versuchen, den bereits 2012 eingereichten, dann im Gesetzgebungsprozess steckengebliebenen »Maritime Security Bill« durchzusetzen.

Wie schnell kann das gehen?

Steffen: Frühestens in ein oder zwei Jahren dürfte er umgesetzt werden. In den letzten eineinhalb Jahren der Jonathan-Regentschaft hatten sich viele seiner Partei-Mitstreiter von ihm losgesagt, wodurch ein enormer legislativer Rückstau entstanden ist.Eine Folge der Umstände war aber bis zuletzt, dass Nigeria die Überfälle auf Schiffe nie als spezifisches Piraterieproblem anerkannt hat. Unabhängig von formellen Argumenten, Piraterie könne definitionsgemäß nur auf hoher See, nicht aber in Hoheitsgewässern stattfinden, lag dies auch am Selbstverständnis des Staates. Ansonsten hätte man gegenüber seinen Nachbarn eingestehen müssen, dass man seine eigenen Gewässer nicht schützen kann. Mit dem Anspruch Nigerias, die regionale Führungsmacht in Westafrika zu sein, wäre dies nicht zu vereinbaren. Auch heute reden nigerianische Politiker von Piraterie, ohne das Wort »Nigeria« zu nutzen. Es ist ein Problem der »Anderen«.

Erst jetzt scheint sich diese Einstellung langsam zu ändern. Im April wurde die erste dezidierte Anti-Piraterie-Mission Nigerias gestartet, wobei zur Kenntnis genommen wird, dass das Problem von Nigeria ausgeht. Inshore werden die Ausgänge des Deltas überwacht, offshore patrouilliert die Marine, die Buhari stärken will. Sie leidet seit Jahren unter Korruption und mangelnder Einsatzfähigkeit.

Nachdem es in den vergangenen Monaten zu einigen größeren Pirateriefällen gekommen war, gibt es zudem neue nationale und regionale Initiativen. So rief Peterside zuletzt die Nachbarstaaten auf, gemeinsam der Piraterie Herr zu werden. Auch arbeitet man mit der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) zusammen. Jüngst wurde eine dreiköpfige Delegation für eine Kontrolle der Gesetzgebung zur maritimen Sicherheit empfangen. Mit Unterstützung von Großbritannien und Frankreich wurde außerdem ein neues Reporting Centre gegründet, das von Brest und Portsmouth aus als gemeinsame Informationsquelle dienen soll. Es ist der Nachfolger des in Ghana ansässigen »MTISC-GoG West Africa Reporting Centre«, dass nach einer mehrjährigen Testphase und ordentlichen Ergebnissen geschlossen wird, und künftig im Rahmen des multinationalen Yaoundé-Prozess zur Stärkung der maritimen Sicherheit betrieben werden. Der von 25 Staaten entwickelte Yaoundé Code of Conduct von 2013 hat unter anderem drei Komponenten: den Austausch von Informationen, die Stärkung der operativen Strafverfolgung (»Law Enforcement«) durch gemeinsame Einsätze, wenn etwa Polizisten aus Benin auf nigerianischen Marineeinheiten eingeschifft werden, sowie die eigentliche Strafverfolgung.

Das Problem liegt nach Ansicht von Steffen aber nicht primär auf regionaler Ebene.

Steffen: Die Staaten müssen zunächst einen nationalen Rahmen schaffen, das scheint momentan der Knackpunkt zu sein. Oft ist die Gesetzeslage unklar, oder aber das Rechtssystem ist derart überlastet, dass die Piraterie relativ weit hinten anstehen muss. Zum Beispiel haben ghanaische Einheiten im Januar 2015 nigerianische Piraten nach dem Überfall auf den Tanker »Mariam« auf der Flucht festgesetzt und an Nigeria ausgeliefert. Ob den Männern dort aber der Prozess gemacht wird, ist nicht sicher.

Bevor an effektive regionale Kooperation zu denken ist, müssten die Staaten also national aktiv werden?

Steffen: Richtig, das ist aber noch nicht in Sicht. Es gibt bilaterale Abkommen von Nigeria mit Benin, Sao Tomé & Principe und Equatorial Guinea. Dabei geht es unter anderem um Themen wie »Hot Pursuit«, also die Verfolgung von Piraten in die Gewässer von Nachbarstaaten. Mit Sao Tomé & Principe kam es in diesem Jahr tatsächlich einmal zur Anwendung. Es löst aber das Problem der juristischen Abarbeitung am Ende nicht.

»Hot Pursuits« werden auch in Südostasien immer wieder heftig diskutiert. Die Staaten fürchten aber um ihre Souveränität, da hört die Kooperationsbereitschaft auf. Ist das in Westafrika nicht ähnlich?

Steffen: Nicht, solange es vernünftig geregelt ist, wie es nun zum Teil der Fall ist. Das Problem war lange Zeit, dass viele Länder Nigeria misstrauten. Dadurch wird eine effektive Arbeit zum Beispiel bei Patrouillen verhindert. So lange es einen Schwarzen Peter gibt, wird das nichts, egal wie viele Kooperationsprojekte es gibt. Nigeria hätte das stärkste Interesse an derartigen Vereinbarungen gehabt, weil die Piraten aus seinen Gewässern kommen. Kamerun wehrte sich sehr lange kategorisch gegen »hot pursuit« und behält sich nach wie vor Einzelfallprüfungen vor. Benin und Togo dürften mitmachen. Sao Tomé & Principe hat sich bei der Entführung des Tankers »Maximus« bereits einverstanden erklärt, als eine nigerianische Fregatte in seine Ausschließliche Wirtschaftszone gefahren ist.

Wie ist der Stand beim »Information Sharing«, das zumindest eine Zeit lang in Südostasien zu guten Ergebnissen führte und von dort in andere Regionen »exportiert« werden sollte?

Steffen: Der Yaoundé Code of Conduct behandelt den Austausch von Informationen. Im Juli wird man sich nach einer dreijährigen Probephase zusammensetzen. Danach soll er möglicherweise ratifziert werden, bislang ist er nur unterzeichnet. Mit der Ratifizierung wäre er für die nationalen Gesetzgebungen bindend.

Gibt es seitens der internationalen Gemeinschaft Unterstützung beim Aufbau von Strukturen und Institutionen zur juristischen Aufbarbeitung der Piraterie?

Steffen: In den meisten Staaten existieren sie bereits. Nigeria hat ein durchaus fortschrittliches Rechtssystem. Es ist etabliert, für das Land und seine Probleme aber nicht ausreichend leistungsfähig, außerdem von Korruption durchsetzt. Die Gesetzgebung entspricht im Wesentlichen unserem Standard, es gibt sogar ein Admiralty Law, worunter es möglich wäre, Piraten abzuurteilen. Letztlich bleibt es aber eine Frage der Anwendung. Ghana hatte diese Art Gesetzgebung lange nicht. Nach der Entführung der »Mariam« wurde aber sehr schnell eine Vorlage erarbeitet, die nun zur Abstimmung kommen soll. Es gibt allerdings einige Staaten mit Schwächen bezüglich »Rule of Law«. Oft wird das Recht gebeugt, wie in Togo oder Kamerun.

Unterstützung in diesem Bereich gibt es unter anderem von den USA und der EU, Frankreich ist als ehemalige Kolonialmacht im frankophonen Bereich aktiv.

Um die Struktur der Piraterie zu analysieren und entsprechende Gegenmaßnahmen planen zu können, ist der Informationsaustausch wichtig. In Südostasien scheitert dies nicht selten an der Geographie, weil die Vielzahl an Inseln und Buchten nicht überwacht werden kann. In Nigeria gilt das gleiche für das weitverzweigte und unübersichtliche Niger-Delta. Zudem besteht ein Problem darin, dass dort enorm viele kleine und alte Boote unterwegs sind, die mitunter in keinem Register mehr auftauchen. Nach Schätzungen von Risk Intelligence liegen auf Reede bis zu 75% mehr Einheiten als im AIS-System für die Region erfasst werden.

Insofern würde es auch nur bedingt helfen, wenn Buhari und Peterside aus der NIMASA und den übrigen Behörden eine effektive Verwaltung machen könnten. Nach Ansicht von Steffen und seinen Kollegen könnte der Staat unter den gegebenen Umständen nur dann eine volle Kontrolle über das Delta erlangen, wenn er zu extrem repressiven Maßnahmen greifen würde. Es ist ein sehr schwieriges Terrain, das sich nicht ohne weiteres überwachen lässt. Die meisten Menschen bewegen sich mehr auf dem Wasser als auf den ohnehin nur spärlichen Straßen und können bei Bedarf relativ leicht zu Piraterieaktivitäten hinzugezogen werden, beispielsweise als Informanten. Man könne nur einzelne Bereiche schützen, meint Steffen. So lange die gesellschaftlichen Probleme in Nigeria, also die Ursachen der Piraterie nicht behoben seien, werde auch die Piraterie nicht verschwinden.

Was sich von Zeit zu Zeit ändert, ist die Struktur. Momentan verschieben sich die Aktivitäten wieder an die Küste. Überlagert wird das ganze von Attacken der Niger Delta Avengers, die seit einigen Wochen verstärkt die Inshore-Ölindustrie ins Visier genommen haben. Sie drohen mit der Zerstörung von Anlagen und Schiffen. Dadurch wird die Piraterie zwischenzeitlich wieder zu einem Problem eines einzigen Staates, Nigeria. Präsident Buhari will – mit Unterstützung der USA – den Dialog mit den Militanten aufnehmen, um die Situation zu beruhigen.

Das Potenzial für Hochsee-Überfälle bleibt aber bestehen. Sollten die Nachbarländer aufgrund der Verschiebung der Aktivitäten ihre jüngsten Bemühungen wieder herunterfahren, wäre der Boden für Offshore-Piraterie erneut bereitet. Den Piraten ist relativ egal, wo sie zuschlagen, sie agieren opportunistisch, so lange sie nicht politisch unterstützt oder instrumentalisiert sind.

Die Art und Weise der Piraterie vor Ort wandelt sich alle drei bis vier Jahre. In den 70er und 80er-Jahren ging es primär um Substizenz-Überfälle auf Lagos’ Reede. Das Problem besteht nach wie vor, auch wenn es kleiner wird, weil zum Einen der Schutz an Bord verbessert wird und zum Anderen die Wartezeiten nicht mehr so lang sind wie in früherer Zeit.

Ab 2010 gab es vermehrt Tankerentführungen. Im Land gibt es trotz des Ölreichtums aufgrund der mangelhaften Raffineriekapazitäten einen Mangel an Benzin, Diesel und Kerosin. Entsprechend laufen viele Produktentanker Nigeria an, die dann zum Teil monatelang als schwimmende Tankstelle vor der Küste verbringen. Das bekommen an Land natürlich auch kriminelle Banden mit, die dann aus dem Delta kommen, Tanker entführen und die Ladung stehlen, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ein lukratives Geschäft.

Dass es zuletzt mehr Entführungen von Schiffen mitsamt der Besatzungen gab, hat zwei Gründe. Zum einen hat Präsident Buhari die Netzwerke zur Vermarktung der Kraftstoffe zerschlagen. Zum anderen greift das Militär jetzt stärker durch und verdrängt außerdem die Truppen von Tompolo. Überfälle für Lösegelderpressungen erfordern nicht so intensive Vorbereitung und Netzwerkarbeit. Die Operation wird aus dem Delta heraus begonnen und dauert nur wenige Stunden bis zum Ergreifen der Seeleute, sie ist sehr schwer im Vorwege zu verhindern.

Seit dem vergangenen Jahr, insbesondere aber seit Beginn 2016, tragen die Piraten dem erhöhten Bereitschaftsgrad der Marine Rechnung und schlagen relativ weit von der Küste entfernt zu, so bei der Attacke auf die »Maximus«. In jüngster Zeit allerdings gibt es eine Rückverschiebung in Küstennähe. Das liegt unter anderem auch daran, dass die nationalen Marinen auf hoher See stärker auftreten. Die Entführer der »Maximus« konnten zunächst von Einheiten der Elfenbeinküste und Ghanas nicht dingfest gemacht werden, weil sie nicht für das Entern eines Schiffes gegen bewaffneten Widerstand ausgebildet waren. Nigeria konnte die Piraten aber verfolgen und 300sm vor der Küste festsetzen. Ein »Quantensprung«, meint Steffen. Vor wenigen Tagen wurden darüber hinaus Eigner und Charterer der »Dejikun« festgenommen, die als Mutterschiff für den Angriff auf die »Maximus« genutzt worden war. Auf die »Dejukin« sollte gestohlenes Öl umgeladen werden. Nach dem gescheiterten Angriff ließen die Piraten das Schiff vor der Küste Benins zurück.

Wagen Sie eine Prognose über die Entwicklung in Nigeria?

Steffen: Das eigentliche Problem sind momentan die Angriffe auf die Infrastruktur der Ölindustrie. Viele der Menschen, die an Offshore-Piraterie beteiligt waren, werden zunehmend in landseitige Angriffe hineingezogen. Die Regierung wird sich vor allem auf die Bekämpfung dieser Probleme konzentrieren, denn das ist überlebenswichtig für die Wirtschaft und damit das ganze Land. Die Exportmenge ist bereits auf 1,4 Mio. Barrel Öl pro Tag gefallen – mit sinkender Tendenz. Meine Einschätzung ist daher, dass wir wahrscheinlich eher Angriffe auf Ziele im Nahbereich sehen werden. Und zwar in dem Maße, wie die Marine Räume dafür schafft. Sie muss zunächst die Ölindustrie beschützen und kann sich weniger um die Eingänge im Niger-Delta kümmern oder kurzfristig auf Attacken reagieren.

Das klingt eher pessimistisch.

Steffen: Es bleibt, wie in Somalia und Indonesien, eine Frage der inneren Entwicklung. Auch wenn es wie ein Allgemeinplatz klingt: Erst wenn ein Staat ausreichend gefestigt ist, wenn er reelle und gefühlte Verteilungsprobleme einigermaßen lösen kann, lässt sich auch die kriminelle Motivation als Wurzel der Piraterie auflösen. Man kann auf den Hauptschifffahrtswegen natürlich mit Marine-Einsatz und Abschreckung einiges erreichen. Dadurch wird das Problem aber lediglich in die Randbereiche verdrängt, es verschwindet nicht. Das sieht man mittlerweile erneut in Somalia, wo die Situation an die 90er-Jahre erinnert: Frühere Piraten verdingen sich wieder als Sicherheitskräfte für die Fischereiindustrie oder erpressen die Fischer. Weil das Land selbst nicht stabil ist, bleibt auch die Piraterie bestehen, in welcher Form auch immer.

Michael Meyer