Im Kampf gegen die Piraterie vor Westafrika sollte die Schifffahrt erstmal nicht auf eine internationale Militär-Mission hoffen. Der Fokus liegt derzeit auf anderen Maßnahmen, die ihre Wirksamkeit allerdings erst noch unter Beweis stellen müssen. Von Michael Meyer

Es ist mal wieder soweit: Die nigerianische Regierung setzt ein neue[ds_preview]s Anti-Piraterie-Programm, beziehungsweise ein Programm für maritime Sicherheit, auf – garniert mit vollmundigen Ankündigungen und zur Schau gestellter Zuversicht. Aus der maritimen Industrie und der Politik gibt es mal wieder durchaus positive Reaktionen. Doch was wird aus »Deep Blue«? Es wäre nicht das erste Mal, dass Theorie und Praxis oder Plan und Realität ein deutlich unterschiedliches Bild abgeben.

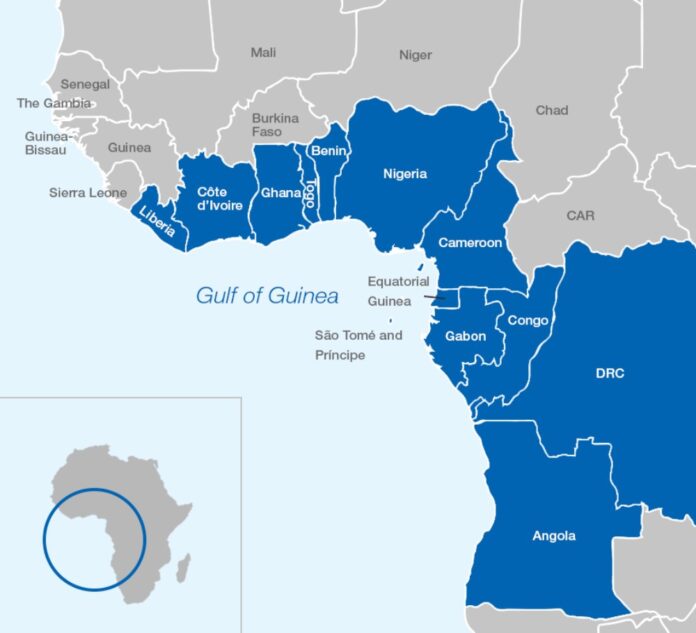

Fakt ist, der Golf von Guinea ist noch immer der weltweit größte Piraterie-Hotspot. Auch wenn es zwischenzeitlich positive Tendenzen gibt, sollte man sich nicht der Illusion hingeben, dass das Problem ausgemerzt ist. Laut dem »International Maritime Bureau« wurden allein in den ersten drei Monaten des Jahres 40 Seeleute entführt, 43 % aller Vorfälle weltweit entfielen auf die Region vor Westafrika. Schon im vergangenen Jahr musste ein trauriger Rekord hingenommen werden: 130 Entführungen.

Mehr Gewalt und Entführungen

Präsident von Nigeria

© Government of Nigeria

Drei Trends verstetigen sich: Die Überfälle ereignen sich immer öfter in immer größeren Abständen zur Küste, was den Zugriff für Nigerias Sicherheitskräfte erschwert und den Bedarf eines koordinierten Vorgehens mit anderen Golf-Anrainern immer größer macht. Die Angreifer werden immer gewalttätiger und die Zahl der pro Überfall entführten Seeleute nimmt ebenfalls zu.

Selbst wenn die nigerianische Regierung um Präsident Buhari mit »Deep Blue« eine Erfolgsgeschichte schreibt, ist das Problem noch lange nicht aus der Welt. Vor allem der grenzüberschreitende Charakter der Piraterie stellt die Behörden vor offenbar unüberwindliche Hürden – zum Leidwesen der Schifffahrt. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass die Rufe nach einer »Einmischung« der internationalen Staatengemeinschaft nicht verstummen.

Letztlich bleibt bislang eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wie nötig und wahrscheinlich ist eine internationale Militär-Allianz zum Schutz der Schifffahrt? Vor Somalia hatte der Einsatz vieler Marine-Schiffe im verschiedenen Missionen, etwa »Atalanta« der Europäischen Union oder die »Combined Maritime Forces«, bekanntlich durchschlagenden Erfolg. In Kombination mit dem Einsatz privater bewaffneter Sicherheitsteams konnte die Situation im Golf von Aden deutlich entschärft werden. Wenig verwunderlich ist es daher, dass in der jüngeren Vergangenheit auch für den Golf von Guinea ähnliche Maßnahmen gefordert wurden.

Sehr komplexe Lage am Golf

Es gibt aber ein zentrales Problem, das die Aufnahme einer echten Anti-Piraterie-Mission bisher verzögert hat – die Tatsache, dass der Golf von Guinea eine große Anzahl von Anrainerstaaten mit konkurrierenden Prioritäten und eigenen Hoheitsgewässern hat. Anders als im Indischen Ozean, wo die Anti-Piraten-Mission auch deshalb so erfolgreich war, weil Somalia einen Großteil des Küstengebiets einnahm, ist der Golf von Guinea ein äußerst komplexes Umfeld.

Einer der letzten expliziten Vorstöße kam aus Dänemark. Stein des Anstoßes waren mehrere Attacken auf Schiffe der dänischen Reedereien Maersk und Torm. Allein Maersk verzeichnete seit 2019 sieben Piraterie-Vorfälle vor Westafrika. »Das Risiko hat ein Ausmaß erreicht, bei dem effektive militärische Kapazitäten eingesetzt werden müssen, um kurzfristig eine adäquate Schadensbegrenzung zu gewährleisten, und bei dem lokale Regierungen und internationale Akteure ihre Bemühungen verstärken müssen, um dem Problem längerfristig durch bestehende und verstärkte Gesetze zu begegnen«, sagt Aslak Ross, Leiter der Maersk-Abteilung Marine Standards gegenüber der HANSA.

Mit der Gewissheit, für die Wirtschaft des Landes eine gewichtige Rolle einzunehmen, wandten sich die Unternehmen erfolgreich an die Regierung in Kopenhagen: Verteidigungsministerin Trine Bramsen kündigte an, eine Fregatte in die Region zu schicken. Sie machte jedoch zugleich deutlich, dass Dänemark die Aufgaben keineswegs alleine schultern will. Vielmehr sucht man nach Partnern, um eine schlagkräftige Flotte aufzubauen. Das ist nun einige Monate her. Ihre Meinung hat sich aber nicht grundsätzlich geändert.

Verteidigungsministerin von Dänemark

© Ministry o Defence

Dänemark sucht Partner

Heute sagt Bramsen: »Als weltweit fünftgrößte maritime Nation haben wir ein offensichtliches Interesse daran, die Situation zu ändern. Deshalb möchte ich versuchen, das Problem zu entschärfen – hoffentlich zusammen mit anderen Nationen – und natürlich im Dialog mit den Ländern in der Region. Dänemark ist in der Lage, etwas zu bewirken, aber nicht in der Lage, das Problem allein zu lösen.«

Den Einwand, es handle sich um nigerianische Gewässer für die es eine Souveränität zu akzeptieren gelte, relativiert sie: »In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass Piraten zunehmend Schiffe weiter draußen auf offener See bis zu mehr als 200 sm von der Küste entfernt angreifen. Außerhalb der Hoheitsgewässer ist diese Verantwortung diffuser und deshalb wollen wir einen Weg finden, unsere Bemühungen besser zu koordinieren.«

Die Ministerin bekam für ihren Vorstoß seinerzeit viel Zuspruch. Man muss allerdings konstatieren, dass die Kämpfer für einen größeren und koordinierten Militär-Einsatz mittlerweile etwas weniger laut rufen. Aktuell scheint es so, als ob man vorrangig oder zumindest vordergründig auf einen Erfolg von »Deep Blue« hofft. Wahrscheinlich spielt dabei auch eine Rolle, dass die Aussichten für Marine-Operationen eher düster sind.

Was auch immer die Beweggründe für die Zurückhaltung in puncto Militär-Einsatz sind, sie ist jedenfalls deutlich zu beobachten. Ein Beispiel aus Deutschland: Aus dem Bundesverteidigungsministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer heißt es auf HANSA-Anfrage: »Eine mögliche internationale Mission ist nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit nicht vorgesehen.« Punkt.

Gleichzeitig wird aber betont, die Bundesregierung betrachte die Entwicklung mit Sorge. Sie begrüßt die »zahlreichen Anstrengungen der EU und der internationalen Partner, gemeinsam mit den Golfanrainerstaaten die Herausforderungen aktiv anzugehen«. Die Einrichtung der sogenannten »Maritime safety and security architecture in the Gulf of Guinea« (Yaoundé-Architektur) stelle einen wichtigen Meilenstein dar.

Laut dem Ministerium finden auf europäischer Ebene Gespräche in der EU-Ratsarbeitsgruppe zu Afrika (COAFR), im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) sowie in der Freundesgruppe der Präsidentschaft zur Maritimen Sicherheitsstrategie der EU (FoP EUMSS) statt. Auf internationaler Ebene wird beispielsweise die »G7++ Group of Friends of the Gulf of Guinea« aufgeführt. Außerdem steht die Bundesregierung dem europäischen Pilotprojekt der »Coordinated Maritime Presences (CMP)« positiv gegenüber. Ziel ist es unter anderem, den Einsatz von Fähigkeiten der EU-Mitgliedstaaten zu bündeln, um die Union als »verlässlichen, langfristigen Sicherheitspartner« zu etablieren.

Beim Verband Deutscher Reeder (VDR) wünscht man sich dennoch ein größeres Engagement aus Berlin. Verbandspräsident Alfred Hartmann nimmt sowohl die Anrainerstaaten im Golf als auch die internationale Staatengemeinschaft in die Pflicht: »Alles, was zu einer nachhaltigen und möglichst schnellen Verbesserung der Situation vor Ort für deutsche Reedereien führt, ist zu begrüßen. Das kann letztlich auch eine Militärmission wie vor Somalia sein – allerdings sehen wir, auch weil die Situation im Golf von Guinea eine andere ist, noch andere Optionen, das Problem mit den Anrainern zu lösen.« Er hofft, dass sich Deutschland »mit seinem diplomatischen Gewicht einbringen und Flagge zeigt.«

EU-Diplomatie gefragt

Die betroffenen Länder hätten in den letzten Jahren kaum Fortschritte bei der Pirateriebekämpfung gemacht. »Wir fordern deshalb, dass es zukünftig ähnlich wie vor Somalia ein stets aktuelles und valides Lagebild für die Seeschifffahrt gibt, um Risiken besser einschätzen zu können. Zudem muss die Europäische Union alles in ihrer Macht stehende tun, um dieses Problem mit den Anrainerstaaten zu lösen«, so Hartmann. »Leider ist das Sicherheitsproblem im Golf von Guinea in der politischen Wahrnehmung vielfach noch nicht so präsent – obwohl es im Golf von Guinea jährlich genauso viele Schiffsbewegungen wie vor Somalia gibt.« Der Leeraner Unternehmer begrüßt daher ausdrücklich die Ankündigung von Dänemark, eine Fregatte zu entsenden, »denn sie zeigt, dass das Problem ernst genommen wird. Italien, Spanien, Frankreich und Portugal sind ebenfalls bereits vor Ort im Einsatz.«

Auf globaler Ebene betont man deutlicher den Nutzen bereits bestehender Maßnahmen: John Stawpert von der International Chamber of Shipping (ICS) bezeichnet das jüngst verkündete Maßnahmenpaket mit dem etwas sperrigen Titel »Maritime Cooperation Framework Gulf of Guinea/Shared Awareness and Deconfliction Gulf of Guinea« (MCF GOG/SHADE GOG) als »enormen Durchbruch« Der Kooperationsmechanismus soll die Einschränkungen, die durch die Souveränitätsrechte in den nationalen Gewässern der Region entstehen, abmildern. Gleichzeitig bewege sich Nigeria und ermögliche bei der Verfolgung verdächtiger Schiffe Zugang zu seinen Hoheitsgewässern. »Was wir brauchen, ist eine Verfeinerung der Einsatzregeln, um nicht-regionalen Schiffen das Überqueren dieser Grenzen zu ermöglichen, und eine verstärkte Zusammenarbeit auf praktischer Ebene, um zu verhindern, dass Piraten der Verfolgung entkommen oder nach der Gefangennahme freigelassen werden, weil sie kein legales Ziel haben«, so Stawpert.

Seiner Ansicht nach könnte die Schifffahrt »an der Schwelle stehen«, die Aktivitäten und Ambitionen der Piraten deutlich einzudämmen, dank einer Kombination aus regionalem Engagement, insbesondere von Nigeria, dem Einsatz von internationalen Marineeinheiten und der zunehmenden Anwendung der Best Management Practise (BMP) an Bord von Handelsschiffen. »Am ermutigendsten ist, dass wir nun sehen können, wie all diese Maßnahmen zusammengeführt werden, um sinnvolle und hoffentlich dauerhafte Erfolge gegen die Piratenbanden zu erzielen«, so Stawpert weiter. Allerdings müsse die internationale Zusammenarbeit noch ausgeweitet werden. Dabei setzt die ICS vor allem auf besagtes Rahmenwerk MCF GOG/SHADE GOG.

Anders als in vielen Teilen der Politik hält man eine echte militärische Anti-Piraterie-Mission beim Branchendienst Dryad Global für »zunehmend wahrscheinlich« – wenn auch mit Einschränkung: »Ob sie in Form einer mehrstaatlichen Allianz oder einer einzelstaatlichen Intervention zustande kommt, bleibt abzuwarten«, sagt Analyst Archie O‘Devlin.

Im Golf von Guinea sei im Gegenteil sogar eine allmähliche Abkehr von direkten Militäraktionen einiger Länder zu beobachten: »Die USA verfolgen mit ihrer jährlichen Übung ›Obangame Express‹ eine eher indirekte Politik des Kapazitätsaufbaus bei den lokalen Seestreitkräften.«

Mehr Kooperation unerlässlich

Allerdings: Bei anderen führenden Seemächten gebe durchaus die Bereitschaft, sich militärisch an direkten Anti-Piraten-Maßnahmen zu beteiligen. Eine Reihe von europäischen Nationen, darunter Portugal, Italien und Spanien, haben im Rahmen der koordinierten maritimen Präsenz der EU (CMP) Schiffe entsandt.

Mehr Kooperation ist seiner Ansicht nach dennoch unerlässlich: »Die Anrainerstaaten des Golfs von Guinea und die internationale Gemeinschaft müssen akzeptieren, dass Piraterie über die auf Landkarten gezogenen Grenzen hinausgeht.«

Sein Kollege Casper Goldman sieht zumindest die positive Entwicklung, dass Nigeria bei einem Treffen auf IMO-Ebene zugesagt haben soll, dass seine AWZ den gleichen Status wie die Hohe See genießt, wenn es um die Unterdrückung der Piraterie geht. Aber auch er sieht den Bedarf für deutlich mehr Koordination und den Aufbau entsprechender Strukturen: »Eine solche Struktur muss Fragen wie die Zusammenlegung von maritimen Sicherheitseinheiten und die Durchführung von militärischen Operationen innerhalb der nationalen Gewässer der Golf-Staaten von eindeutig regeln.«

Die Regierungen in der Region seien aber derzeit schlicht überfordert, nicht zuletzt auch völlig unabhängig der Piraterie: »Wie der Rest der Welt haben sie mit den Auswirkungen einer globalen Pandemie zu kämpfen, der eine langfristige wirtschaftliche und gesellschaftliche Instabilität gegenübersteht, die von endemischer Korruption auf höchster Ebene überlagert wird.«

Kein »failed state«

Zwar müsse die politische Piraterie-Bekämpfung zuallererst im eigenen Land beginnen. »Aber die internationale Gemeinschaft muss dennoch eine Rolle spielen, indem sie die lokalen Sicherheitskräfte durch Wissensaustausch und Partnerschaften unterstützt«, so der Dryad-Analyst.

Wie man es auch dreht und wendet, es bleiben einige offene Fragen und eine gewisse Skepsis. Das sogenannte »Capacity Building«, von Politikern stets gern als Hilfe zur Selbsthilfe hervorgeholt, ist kein Allheilmittel. Abkommen und Projekte gab es in Westafrika in den letzten Jahren zuhauf. Warum sollte es also ausgerechnet jetzt klappen – in einer Zeit, in der die Staaten durch die Corona-Pandemie mehr als genügend andere Probleme haben?

Ein Erfolg der Anti-Piraterie-Politik wird sich ohnehin erst einstellen, wenn die nigerianische Regierung es schafft, ihr eigenes Land zu befrieden. Somalia war und ist ein sogenannter »failed State«, also ein Land ohne Staat, ein Land ohne Regierung und Verwaltung. Nigeria ist das nicht. Dafür sind die vorhandenen Strukturen allerdings nicht gut genug, um es vorsichtig auszudrücken. Das erschwert einen wie auch immer gearteten direkten Eingriff anderer Staaten oder Allianzen. Vertreter aus der somalischen Politik beziehungsweise aus der somalischen Gesellschaft hatten nach langen Verhandlungen um internationale Militär-Hilfe gebeten, Nigeria wird das nicht tun, allein schon aus Prestigegründen.

Eine Kopie der Maßnahmen gegen die somalischen Piraten ist keine Option, die Unterschiede sind zu groß: Es gibt nicht die eine zu überwachende Küste, sondern die Gewässer einer Vielzahl von Staaten. Die nigerianische Piraterie ist deutlich komplexer einzuordnen mit einer enormen Verflechtung in andere kriminelle Machenschaften wie Schmuggel, begünstigt durch eine nach wie vor grassierende Korruption.

Bekenntnisse und gut gemeinte Programme seien im Golf von Guinea »im Überfluss vorhanden«, sagt auch Dryad-Analyst Goldman. Nun bestehe die entscheidende Herausforderung darin, die mangelhafte Umsetzung in substanzielle Maßnahmen und konkrete Ergebnisse umzuwandeln.

An dem Erfolg der zuletzt mit viel Getöse angekündigten Maßnahmen und Gesprächsrunden wird sich nicht nur die nigerianische, sondern auch die internationale Politik messen lassen müssen.

Bollwerk »Deep Blue«?

Mit dem jetzt offiziell gestarteten Projekt »Deep Blue« glauben sich die nigerianische Regierung und die nationale Schifffahrtsbehörde Nimasa ausreichend aufgestellt, um der Piraterie – und anderer krimineller Machenschaften – in den eigenen Gewässern und der ausschließlichen Wirtschaftszone Herr werden zu können. Profitieren soll davon die ganze Region am Golf von Guinea. Dem Vernehmen nach entsprechen die dafür bereitgestellten 195 Mio. $ etwa einem Zehntel des nationalen Verteidigungsbudgets. Zusammengefasst geht es um den Aufbau einer Sicherheitsinfrastruktur zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Zu den Bestandteilen von »Deep Blue« gehört eine zentrale Kommando- und Kontrollstelle in Lagos, die den 24/7-Einsatz von zwei Spezialschiffen, zwei Flugzeugen, 17 bis zu 50 kn fahrenden Schnellbooten, drei Helikoptern und vier Drohnen sowie 16 gepanzerten Landfahrzeugen überwachen soll. Eine spezielle »Maritime Security Unit« soll aus 600 Personen bestehen. Beteiligt sind das Verkehrs- und das Verteidigungsministerium, Luftwaffe, Marine, Polizei und »andere Sicherheitsbehörden«. Präsident Muhammadu Buhari zeigte sich bei der Verkündung zuversichtlich, »dass diese robuste maritime Sicherheitsarchitektur die Fähigkeit zur Kontrolle des maritimen Bereichs und die Strafverfolgung verbessern wird.« Er sieht darin sogar das Potenzial, zu einem »Maßstab« für die Staaten am Golf von Guinea zu werden, »um weitere innovative Strategien zu entwickeln und die Bemühungen mit dem bestehenden Rahmen abzustimmen.« Der Branchendienst Dryad sieht genau darin einen entscheidenden Punkt: »Echter Erfolg wird sich nur einstellen, wenn die Anwohnerstaaten ein System kollektiver Sicherheitspolitik effektiv umsetzen.« Ansonsten laufe man Gefahr, die Piraterie lediglich in jeweils andere Gewässer zu verschieben. Außerdem, so die Sicherheitsexperten in einer Analyse, sei eine Bekämpfung der großen sozioökonomischen Probleme und der Aufbau einer effektiven Strafverfolgungspolitik an Land unerlässlich, um die Piraterie zu beenden.

NIGERIA – KONFLIKTREICHE WURZEL DER PIRATERIE

Die Wurzeln der meisten Probleme Nigerias – mit rund 205 Millionen Einwohnern immerhin das bevölkerungsreichste Land Afrikas – liegen in tiefen politischen, sozioökonomischen und kulturellen Spaltungen. Neben drei großen ethnischen Gruppen gibt es nach Angaben des Auswärtigen Amts 250 bis 400 kleinere Bevölkerungsgruppen. Der ehemalige Militär-Machthaber und heutige Präsident Buhari, seit 2015 im Amt, hat zwar wiederholt eine Befriedung des Landes angekündigt. Bislang waren die –echten oder vermeintlichen – Bemühungen aber nicht von sonderlich großem Erfolg gekrönt. Bei den Konflikten spielt neben ethnischen und religiösen Spannungen die Öl- und Gas-Industrie eine große Rolle, beziehungsweise die Verteilung der staatlichen Einnahmen und die Ausbeutung von Natur und Bevölkerung. Für den Staatshaushalt haben die Vorkommen enorme Bedeutung. Entsprechend branden die Konflikte immer wieder auf, wenn die Weltmarktpreise für Öl und Gas sinken. Die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie verschärfen die Lage weiter.

Im Norden lähmt religiöser Terrorismus das Land. Im südlichen Nigerdelta, der wirtschaftlichen Lebensader des Landes, hat die organisierte Kriminalität ein starkes Standbein: Unter anderem Schmuggel und damit eng verzahnt die Piraterie liegen bleiern auf der Wirtschaft. Weil die Integration von Milizionären aus Bürgerkriegszeiten trotz Amnestieprogrammen nur bedingt klappt und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die korrupten Behörden und die Macht der internationalen Ölkonzerne groß ist, hat sich eine ausgeprägte kriminelle Industrie gebildet. Die größten Mängel liegen nach wie vor in der Korruption, der Vernachlässigung von bestimmten Bevölkerungsschichten und in der Effizienz der Verwaltung.

Nigerias neuer Marinestabschef, Konteradmiral Zubairu Gambo, musste bereits eingestehen, dass einige Mitarbeiter der nigerianischen Marine mit »Drogenhändlern, Banditen, Entführern und Wirtschaftssaboteuren zusammenarbeiten«.

Anders als im Kampf gegen somalische Piraten vor einigen Jahren stellt sich die Situation daher etwas komplizierter dar. Außerdem: Im Unterschied zu Somalia handelt es sich bei den westafrikanischen Ländern wie Nigeria, Benin, Togo oder Kamerun nicht um sogenannte »failed states«. Es gibt Regierungen und staatliche Strukturen. Auch wenn diese zu oft mit der eigentlich nötigen Arbeit überfordert sind, handelt es sich um souveräne Staaten. Ein Einsatz von ausländischen Marine-Einheiten wird von den dortigen Regierungen mitunter als Einmischung in innere Angelegenheiten empfunden und daher prinzipiell abgelehnt.

Ungeduld oder Voraussicht? Die »Deklaration«

Ob die Schifffahrtsvertreter zufällig wenige Tage vor der nigerianischen Meldung zum »Durchbruch« für das Projekt »Deep Blue« selbst aktiv wurden oder ob sie – gerade weil sie es wussten – schon vorab ihrer Unzufriedenheit Ausdruck verleihen wollten, ist nicht überliefert. Jedenfalls veröffentlichten rund 100 Unternehmen und Organisationen Mitte Mai die »Deklaration zur Eindämmung der Piraterie im Golf von Guinea«.

Die Unterzeichner weisen mit einem Seitenhieb in Richtung der nigerianischen Behörden darauf hin, dass die gemeldeten Vorfälle mit dem Golf von Guinea in einem Seegebiet passieren, dass weniger als 20 % der Fläche einnimmt, in dem somalische Piraten ihr Unwesen trieben, und die letztlich erfolgreich bekämpft werden konnten. »Genug ist genug. Wir hoffen, dass alle Parteien, die ein Interesse an einem sicheren Golf von Guinea haben, diese Erklärung unterzeichnen werden«, sagte Sadan Kaptanoglu, Bimco-Präsidentin und Reederin, die selbst erlebt hat, wie Seeleute von einem ihrer Schiffe entführt wurden.

Die Schifffahrtsorganisation begrüßte zwar die positiven Schritte der westafrikanischen Staaten, insbesondere Nigerias. In der Realität werde es jedoch einige Jahre dauern, bis sie das Problem in den Griff bekommen. Daher sei weiteres Handeln erforderlich: »In der Zwischenzeit ist die beste Lösung, angemessene militärische Mittel von willigen Staaten, die nicht aus der Region kommen, zur Verfügung zu haben.« Die Unterzeichner zeigen sich in der Deklaration fest überzeugt, dass Piraterie und Entführungsversuche durch »aktive Anti-Piraterie-Operationen« vermeidbar seien und dass bis Ende 2023 die Zahl der Piratenangriffe um mindestens 80 % reduziert werden kann.

Nach Ansicht der Bimco, deren 1.900 Mitglieder immerhin rund 59 % der Weltflotte vertreten, würden bereits zwei Fregatten mit Hubschraubern und einem Seefernaufklärungsflugzeug reichen, um die Piraterie zurückzudrängen. Daher sollte die internationale Staatengemeinde nach einem Rotationsprinzip die Mittel zur Verfügung stellen und die Strafverfolgung von festgenommenen Piraten unterstützen. »Es wäre naiv zu glauben, dass irgendjemand anderes als Nigeria die Wurzeln des Piraterieproblems angehen kann. Die Eindämmung der Piraterie nach diesen Vorschlägen wird jedoch Seeleuten helfen, so wie es vor einigen Jahren vor Somalia der Fall war«, sagte Carlo Cameli, Vorsitzender des Bimco-Sicherheitsausschusses.