Im Golf von Guinea häufen sich schwere Entführungsfälle. Kampferprobte Piraten werden professioneller. Politik und Regulierer laufen der Entwicklung (nicht) hinterher.

Piraten und die Schifffahrt – seit Jahrhunderten eine unauflösliche Beziehung, einseitig aufgezwungen und durch untrennbare Bande aneinander gekettet. Die Fallzahlen schwanken[ds_preview], die sogenannten »Hotspots« verschieben sich, aber das Problem bleibt unmittelbar. Während sich die vorrangig somalische Piraterie vor Ostafrika dank internationaler Militärpräsenz und privaten bewaffneten Sicherheitskräften (vorübergehend) nahezu aufgelöst hat, steht aktuell der Golf von Guinea im Fokus. Dort gelten nigerianische Angreifer als Geißel der Schifffahrt. Zum Leidwesen der Seeleute haben sie ihre Vorgehensweise geändert, meinen viele. Doch ist das wirklich so? Sicherheitsexperten zeichnen ein differenziertes Bild.

Sicher ist, dass vor Westafrika zuletzt immer wieder Besatzungsmitglieder entführt wurden. Mit der »MarMarlaita« und der »Tommi Ritscher« waren auch deutsche Schiffe betroffen. Der Containerfrachter der Reederei Gerd Ritscher war im Mai vor der Küste von Benin attackiert und acht Seeleute an Land verschleppt worden. Ob ein Lösegeld gezahlt wurde oder die Männer von Sicherheitskräften gewaltsam befreit wurden, war zunächst unklar. Die in solchen Fällen zuständige deutsche Bundespolizei gibt aufgrund der laufenden Ermittlungen noch keine Details preis.

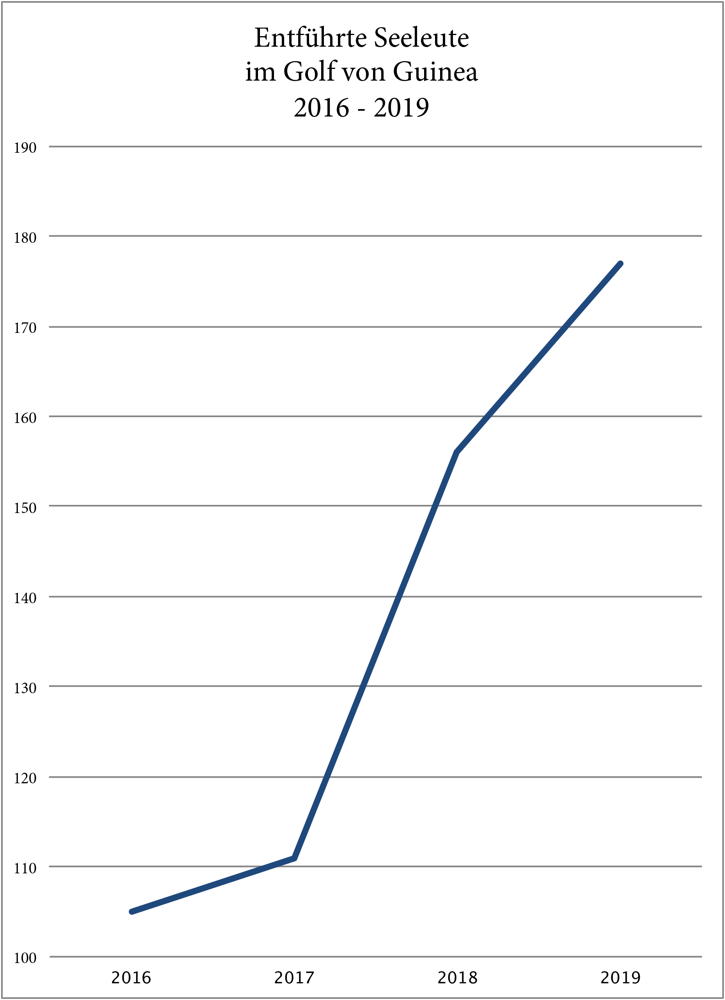

68% mehr Geiseln

Daten unterschiedlicher Beobachter schwanken, die Zählweisen unterscheiden sich, die Dunkelziffer kommt noch hinzu. Ein exaktes Bild kann man sich so schwer machen, daher an dieser Stelle nur soviel: Klar ist, die Gesamtzahl der weltweiten Piraterie-Fälle war 2019 rückläufig. Mit 193 Vorfällen und einem Rückgang um 14% war es das »ruhigste« Jahr seit 1996, meint die Internationale Schifffahrtsorganisation IMO.Lässt man Zähl- und Interpretationsunterschiede außen vor, muss man jedoch konstatieren: das Risiko, im Golf von Guinea entführt zu werden, steigt.

Munro Anderson, Partner beim Sicherheitsdienstleister Dryad Global betont im Gespräch mit der HANSA: »Die Zahlen sagen uns, dass es generell einen leichten Rückgang von Piraterie vor Westafrika gibt. Die Zahlen sagen uns aber auch, dass es eine Zunahme an schweren Vorfällen mit Entführungen und Lösegelderpressungen gibt.« Sein Team zählt für 2016 insgesamt 105 Entführungen, 2017 waren es 111, ein Jahr später 156 und 2019 sogar 177. Ende vergangenen Jahres sorgten vor allem die Fälle »Nave Constellation« und »Duke« für Aufsehen, als bei einer Aktion 19 beziehungsweise 20 Besatzungsmitglieder verschleppt wurden. In den ersten Monaten dieses Jahres waren es schon wieder 50 Entführungsopfer bei sieben Angriffen. Anderson bestätigt insofern den Eindruck: »In Westafrika waren Piraten lange Zeit vorrangig auf das Stehlen von Ladung konzentriert, vor allem von Tankern. Jetzt gibt es einen Schwenk zur ›menschlichen Fracht‹.«

Keine drastische Kehrtwende

Dabei profitieren die Angreifer von jahrelangen Erfahrungen: Im Niger-Delta und in Nigeria gehören Entführungen schon lange zum Repertoire militanter und krimineller Gruppen, die im Drogen- oder Schmuggelgeschäft aktiv sind. Sie kämpfen gegeneinander, gegen staatliche Stellen oder internationale Ölkonzerne, denen sie Korruption und Bereicherung zulasten der Bevölkerung vorwerfen.

»Maritim« waren diese Aktivitäten bislang nur insofern, als sie in einer Region mit vielen Flüssen stattfanden und die Entführer regelrechte Geisel-Camps in den Mangrovenwäldern im Delta betreiben. Dorthin werden jetzt auch Seeleute verschleppt. Tatsächlich kommt es derzeit vermehrt zu Vorfällen jenseits des »traditionellen Kerngebiets« der Piraten, der nigerianischen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Zurückzuführen ist das auf das Fehlen effektiver Sicherheitsstrukturen und Schiffe. 2019 wurden eine starke Zunahme in der Nähe der Gemeinsamen Entwicklungszone von Nigeria und Sao Tomé, 13 Überfälle in den Gewässern vor Togo und Benin und ein 83-prozentiger Anstieg vor Kamerun verzeichnet.

Eine drastische Kehrtwende sehen Experten jedoch nicht. Der Dryad-Analyst sagt: »Es war schon immer ein Problem. Wo Sie wenig Widerstand haben, werden Sie immer einen exponentiellen Anstieg haben.« Andererseits sei es schon so, dass die westafrikanische Piraterie stärker geworden sei und sich Fälle auf hoher See mehrten. Dirk Siebels vom Sicherheitsdienstleister Marine Risk betont, dass die Lage nie statisch war: »Der Öldiebstahl hat sich quasi erledigt. Andere Dinge, vor allem Entführungen, haben zugenommen. Auch der Wandel der Angriffsgebiete war schon immer ein Problem für Reedereien: Wer seine Schiffe in die Region schickt, muss auf dem neuesten Stand sein.«

Gleichzeitig habe es schon immer große Überschneidungen zwischen Piraterie und anderen kriminellen Machenschaften gegeben, es waren und sind oft die gleichen Gruppen. »Es gibt nicht unbedingt mehr Angriffe mit Entführungen. Gewandelt hat sich allerdings, dass im Durchschnitt mehr Geiseln pro Angriff genommen werden.« Vor vier, fünf Jahren waren es der Kapitän oder der Chief, weil man für die am meisten Lösegeld bekommt. 2016 waren es im Schnitt vier Geiseln, 2018/19 waren es acht.

50.000 bis 80.000$ pro Kopf

Der Grund dafür: Es lohnt sich. Das ist allerdings nicht die einzige Ursache. »Das Geschäftsmodell ist so etabliert, dass man die Geiseln mittlerweile sicher halten kann, sowohl vor Polizei und Militär als auch vor rivalisierenden Gruppen«, sagt Siebels.Die erpressten Summen sind geringer als in Fällen somalischer Piraterie. Dort ging es um ganze Schiffe und Ladungen, vor Westafrika »nur« um Seeleute. So makaber das auch klingen mag. Es macht die Verhandlungen einfacher. Und es ist eben ein Geschäftsmodell, das sich über lange Zeit an Land etabliert hat mit erfahrenen Verhandlern.

Zwischen 50.000 und 80.000$ pro Kopf sind relativ realistisch für ausländische Geiseln, je nach Nationalität. Man versucht, es gut und schnell über die Bühne zu bringen. Die Geiseln werden verhältnismäßig gut behandelt, auch wenn ein Geiselcamp immer ein Geiselcamp bleibt.Bei der Frage »Mehr Piraterie oder nicht?« verweist Siebels auf die aktuell größere öffentliche Aufmerksamkeit. »Man sollte nicht pauschal alles als Piraterie analysieren. Die Verbindung zu anderen Dingen ist wichtig. Wenn man das berücksichtigt, hat das über die letzten 5-10 Jahre nicht wesentlich zugenommen, aber auch nicht wesentlich abgenommen. Es ist eben zum Teil sichtbarer. Das wird in den nächsten Monaten auch so sein.«

Es wird immer eine Unzahl von Ursachen für Piraterie geben, oft sind es versteckte Absichten. Beide Analysten sehen die Bürokratie und Korruption als eines der Hauptübel in der Region. Nach wie vor sind etwa Schmuggel und Ladungsdiebstahl ein großes Problem in Kamerun, Gabun oder Äquatorial Guinea. »Das ist jedoch der kleinere Teil. Ja, die Mehrheit der Offshore-Kriminalität ist das Ergebnis krimineller Unternehmungen – es wird immer komplexe Fälle geben – aber die Mehrheit der Vorfälle heute ist ganz einfach das Ergebnis von Piraterie«, meint Anderson.

Ein entscheidender Faktor sind politische Maßnahmen. Untätig ist die Politik nicht. Nicht zuletzt der Fall der »Tommi Ritscher« zeigte, dass Benin sich mehr und mehr zu einem weiteren Hotspot entwickelt. Nach Angaben von Dryad war es der zweite Vorfall innerhalb des Ankerplatzes von Cotonou im Jahr 2020 und der fünfte Vorfall innerhalb von zwölf Monaten. Gleichzeitig ist es ein Beispiel für die Kooperation: innerhalb weniger Stunden war die nigerianische Marine informiert und lief aus – die Piraten waren mit ihren Geiseln jedoch schon verschwunden. Nach Ansicht von Siebels eine zentrale Schwierigkeit der Entwicklung: Die Entwicklung hin zu Geiselnahmen erfordert eigentlich noch mehr Einsatzkräfte, weil die Piraten viel schneller wieder von Bord sind als bei Tanker-Kaperungen und Ladungsdiebstahl. So gibt es weniger Zeit, einzugreifen und mehr Personal und Ausstattung wären nötig, um die Gewässer effektiv kontrollieren zu können.

Kampferprobte Piraten

Nach wie vor erlaubt es Nigeria in seinen Gewässern nicht, private bewaffnete Sicherheitsleute an Bord zu haben. Für Siebels stellt sich ohnehin eher die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Gerade in Nigeria ließen sich Angreifer davon oft nicht abschrecken, auch nicht von Warnschüssen, wie es vor Somalia oft geholfen hat: »Hier sind die Angreifer besser ausgestattet und kampferprobter.« Mitunter kann es auch zu drastischen Auseinandersetzungen kommen wie der Fall »Ambika« zum Jahreswechsel zeigte. Das Sicherheitspersonal an Bord lieferte sich einen Schusswechsel mit den Piraten, es gab Tote unter den Guards.

Auf dem Versicherungsmarkt führt die Entwicklung bislang nicht zu größeren Änderungen. Zwar wurde von der Öl-Organisation ein Leitfaden herausgegeben, der von den Joint Hull und Joint War Committees als Instrument zur Schadensbegrenzung unterstützt wird. »Die Londoner Versicherer mussten den Golf von Guinea im August 2011 aufgrund der anhaltenden und sich ausweitenden Bandbreite von Angriffen zu einem Hochrisikogebiet erklären. Dieser Status ist bis heute unverändert«, heißt es seitens der Lloyd’s Market Association des britischen Versicherungsmarkts Lloyd’s gegenüber der HANSA. Schiffe, die den Golf von Guinea befahren wollen, müssen ihre Versicherer in Kenntnis setzen und möglicherweise zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen und zusätzliche Prämien zahlen, um eine Deckung zu erhalten.

2.300 Raffinerien zerstört

Das Weltwirtschaftsforum sieht in schwachen Regierungen und ärmlichen Verhältnissen nach wie vor den Hauptgrund für Piraterie. »Kriminelle, Aufständische und andere Gruppen sehen die Möglichkeiten, Geld für ihre Kämpfe an Land zu beschaffen, indem sie Öl von Tankschiffen absaugen und es auf dem Schwarzmarkt weiterverkaufen«, heißt es in einer Analyse. Zumindest dieses Problem ist etwas eingedämmt. Nach Angaben der nigerianischen Behörden wurden zwischen 2015 und 2019 knapp 2.300 illegale Raffinerien zerstört.

An dieser Stelle muss man wie mittlerweile bei fast allen Berichten die Corona-Krise einbauen. Der Ausbruch von Covid-19 hat dazu geführt, dass viele politische Maßnahmen ausgesetzt wurden. Auch beim Weltwirtschaftsforum sieht man die Gefahr, dass infolge der Pandemie Länder mit weniger Ressourcen Schwierigkeiten haben werden, ihre Hoheitsgewässer zu überwachen: »In dem Maße, wie sich die Krankenhäuser mit Patienten füllen, werden die Regierungen ihre Bemühungen weg von der Piraterie und hin zu unmittelbareren Sorgen an Land verlagern.« Marine-Risk-Analyst Siebels glaubt hingegen nicht, dass es zu einer spürbaren Einschränkung der Zusammenarbeit auf See kommen wird – eine Ausweitung erwartet er allerdings ebenfalls nicht. Munro Anderson von Dryad sagt: »Als Folge von Covid-19 müsste theoretisch die Unsicherheit zunehmen, man hat Verspätungen im Hafen, mehr Schiffe auf Reede – also mehr Ziele für Piraten. Ich wäre überrascht, wenn die Zahlen nicht steigen.« Aktuell liegt allein für den Hafen Lagos die Wartezeit für Schiffe bei rund 50 Tagen …

Michael Meyer