»Ohne eine effiziente Zulieferindustrie kann kein Schiff entstehen« – das war eines der Eingangsstatements von Harald Fassmer bei der heutigen Jahrespressekonferenz des Verbands für Schiffbau und Marinetechnik (VSM).

Harald Fassmer, VSM-Präsident und Geschäftsführender Gesellschafter der Fassmer-Werft, hat gemeinsam mit dem VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken einen Überblick über die aktuelle Lage des europäischen Schiffbaus gegeben. [ds_preview]

Fassmer präsentierte zunächst die aktuellen Zahlen für den deutschen Markt. Rund 200.000 Beschäftigte in 2.800 Unternehmen sind aktuell im Schiffbau und in der Meerestechnik aktiv. Sie haben zuletzt einen Gesamtumsatz von 35 Mrd. € erwirtschaftet. 10 Mrd. kommen dazu, wenn man die Offshore-Windindustrie dazu rechnet. Das entspricht rund einem 1% des deutschen Bruttoinlandprodukts. Was laut Harald Fassmer ein eher überschaubarer Beitrag ist. Dennoch sei das Bewusstsein für die maritime Branche in letzter Zeit gestiegen. Dazu beigetragen haben die in Corona-Zeiten gestörten Lieferketten, die Huthi-Angriffe, die Sabotage der Nordstream-Pipeline, die Installationen von LNG-Terminals oder durchtrennte Unterwasserdatenkabel. Diese Ereignisse haben die Wahrnehmung für die maritime Industrie und ihre Bedeutung gestärkt. Aber auch ihre Schwächen aufgezeigt. »Deutschland kann sich seine maritime Souveränität nicht in China bestellen«, sagte Fassmer vor diesem Hintergrund. »Wir müssen unsere maritimen Fähigkeiten, unsere Kompetenz und Kapazitäten stärken«, so Fassmer weiter.

Bis zu 1.000 Unternehmen an Bau eines Schiffes beteiligt

»Schiffe gehören zu den komplexesten Produkten, die von Menschenhand hergestellt werden«, führte der VSM-Präsident weiter aus. Dabei spiele die Werft, wo alle Gewerke zusammenkommen, eine zentrale Rolle. Alle Funktionen auf einem Schiff würden von hunderten, hochspezialisierten Zulieferunternehmen ermöglicht. »Es ist viel mehr als nur Brücke oder Propeller«, so Fassmer. Beim Bau eines großen Seeschiffes können bis zu 1.000 Unternehmen beteiligt sein. Und sei dabei nicht nur ein norddeutsches Thema, denn die Unternehmen sind vom Bodensee bis an die dänische Grenze deutschlandweit verteilt.

Nachdem er die Bedeutung der Zulieferer hervorgehoben hatte, ging Fassmer auf die allgemeine Situation im deutschen Schiffbau ein: »Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. So lässt sich die Lage beschreiben«. Die Herausforderungen der letzten Jahre habe man in den Griff bekommen, wie die Folgen der Pandemie, des Kriegs in der Ukraine oder die Lieferkettenstörungen. Die Eigenkapitaldecke sei durch die letzten drei stark belastet. Die Lage stabilisiere sich aber, die Lieferketten würden wieder zuverlässiger und neue Aufträge kommen rein.

Die EU muss für den Schiffbau eine zentrale spielen

Was Fassmer des Weiteren als ein positives Zeichen deutete, ist das morgen der Ministerrat der EU ein Papier einreicht, in dem eine Roadmap für den europäischen Schiffbau aufgezeigt wird. Dieses soll dann in eine maritime Strategie der europäischen Union münden. Es sei noch keine Handlung, aber den Handlungsbedarf zu erfassen und zu erkennen sei ein guter Schritt. »Wir brauchen gemeinsame europäische Lösungen, nur im europäischen Markt ist die Nachfrage groß genug«, so Harald Fassmer. »In Europa haben wir 10.000 Seeschiffe, die nur Europa und Anrainer bedienen. 15.000 Binnenschiffe kommen dazu. Den gemeinsamen Binnenmarkt können wir gestalten, so wie viele andere Nationen, die Verkehre in ihren Territorialgebieten regeln. Für die Zukunft der maritimen Industrie soll die EU eine zentrale Rolle spielen. Abschließend bezog Fassmer klar Position gegen alle, die die EU abschaffen wollen und verband es mit dem Appel, die EU-Wahlen für ein starkes Europa zu nutzen.

Boom geht an Europa vorbei

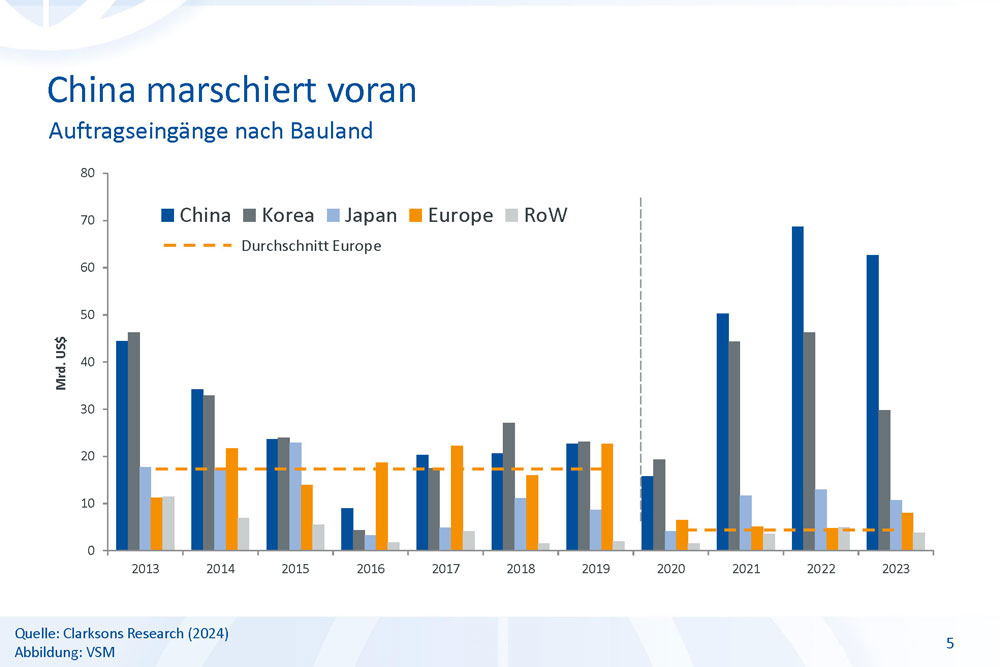

Nach dem Überblick von Harald Fassmer präsentiere Reinhard Lüken die Zahlen. Die Umsätze im deutschen Schiffbau sind von 2022 auf 2023 gestiegen. Die deutschen Werften hätten über alle Segmente hinweg einen Gesamtumsatz von 6,7 Mrd. € erwirtschaftet. Auch bei den Ablieferungen und Auftragseingängen habe es eine positive Entwicklung gegeben. Ablieferungen wie Aufträge bezifferte er auf 2,6 Mrd. €. Insgesamt habe die Nachfrage im Weltmarkt im dritten Jahr in Folge stark zugenommen. Das wirke sich auch positiv auf die deutschen Zulieferer aus, so Lüken. Der große Boom sei aber größtenteils an Europa vorbeigegangen. Die Aufträge würden nach Asien wandern, vor allem nach China. Das einzige Land, das dem Druck aus China was entgegen zu setzen hat, ist Südkorea. Der Abstand werde aber immer größer und auch Südkorea büsst immer mehr ein.

Der VSM-Geschäftsführer ging sodann auf die Schiffssegmente im Auftragsbuch von 2023. Während in China und Südkorea das Auftragsbuch recht divers ist, dominieren in Europa die Passagierschiffe. Was in den Krisenjahren nach 2008 richtig war, nämlich sich auf Nischenmärkte und »High-End-Produkte« zu fokussieren, erweist sich nun als strategisch fatal. Es könne für Europa zu Gefahr werden, wenn wir das Know-how nicht haben, so Lüken. Was richtig alarmierend sei, seien vor allem die Stückzahlen. Die abgelieferten Einheiten, vor allem die mit einer Länge von über 100 m haben in den letzten Jahren strak abgenommen. Nehmen die Stückzahlen ab und werden die Schiffe kleiner, hat es eine negative Auswirkung auf die Zulieferindustrie.

Darum fordert der VSM zur Umkehrung des Trends auf. Zum einen soll das zivile Bestandsportfolio nicht weiter geschwächt werden, ferner sollen Offshore-Schiffe und -Plattformen gebaut werden. Der Verband fordert außerdem mehr Inventionen in den Marine-Schiffbau sowie in neue Märkte.